Science/Research 詳細

150 GHz帯超小型・低消費電力アンテナ一体無線機モジュールを開発

June, 26, 2025, 東京--東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系の岡田健一教授らの研究チームは、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)等と共同で、第6世代移動通信システム(6G)端末向けの150 GHz帯超小型・低消費電力AiP(アンテナ・イン・パッケージ)無線機モジュールを開発した。

6Gでは、従来よりもさらに高速・大容量で、低遅延、多数同時接続が可能な通信を実現するため、より広帯域を確保可能なサブテラヘルツ帯の利用が計画されている。しかし、このような高い周波数帯では、電波の空間での伝搬損失が大きい上に、増幅器等の高性能な回路部品を得ることが難しく、広帯域を活かした高速・大容量通信では装置やシステムが複雑かつ大型になることが課題だった。

研究チームはこの課題を克服するため、150 GHz帯端末用の超小型・低消費電力AiP無線機モジュールを世界で初めて開発した。このモジュールは、新たに開発した超高密度・低消費電力の150 GHz帯フェーズドアレイ無線機ICを実装しており、小型・低消費電力端末での利用に適している。また最大データ転送速度は56 Gbps(送信時)で、従来のミリ波モジュール(数Gbps)を大きく上回る。こうした大容量無線通信が携帯端末で可能になることで、医療手術室でのXRをはじめとする、従来とは桁違いのリアリティを備えた携帯VRなどの新たなアプリケーション市場の発展が期待できる。

研究成果

今回の研究ではこうした課題を解決すべく、6G端末に向けた150 GHz帯の超小型・低消費電力AiPフェーズドアレイ無線機モジュールを新たに開発した。

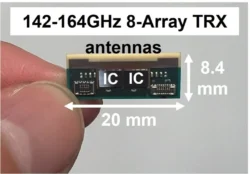

開発したモジュールは、2個の無線機ICを表面に実装した多層基板の端面に、8個のアレイアンテナを形成した構成となっている。このモジュール1つで8×1のフェーズドアレイ動作が可能で、さらにこのモジュールを複数枚積み重ねることで2次元のフェーズドアレイ動作が可能となる。

これまでのAiPモジュールでは、表面にパッチアンテナなどを形成し、ICからの信号を、多層基板内の伝送線路やスルーホール等、比較的長い距離を介してアンテナに供給する構造だったため、モジュール内での伝送損失が課題となっていた。今回開発したモジュールでは、新たにポスト壁導波路を用いたエンドファイア型のアンテナを開発し、モジュールの端面にアレイアンテナを構成した。この構造によって、モジュール内の伝送距離を抑えて損失が低減できるだけでなく、モジュールの積み重ねによる2次元アンテナアレイも可能となった。

今回の研究では、モジュールに搭載する高電力密度の150 GHz帯フェーズドアレイ無線機ICも新たに開発した。超小型AiPモジュールの狭ピッチのアレイアンテナを駆動するICは、回路を高密度に実装し、それ自体のサイズを小さくする必要がある。今回、送受を高効率で切り替えるスイッチレス・フロントエンド部と、双方向アクティブ動作可能なサブハーモニックミキサ、位相シフト・周波数逓倍が可能な単一回路素子によるLO生成部を有する、新たな送受一体の無線機回路を設計することで、面積を著しく低減させた高密度の150 GHz帯フェーズドアレイ無線機ICを実現した。このICでは、4系統の送受信回路を1チップに集積化しており、この1つのICで4個のアンテナを駆動できる。このICを最小配線半ピッチ65 nmのシリコンCMOSプロセスで作製し、142-164 GHzで動作することを確認した。1素子あたりの消費電力は送信モードで150 mW、受信モードで93 mWである。

先述のAiPモジュールに、このICを2個実装することで、8×1のフェーズドアレイ無線機モジュールを実現した。このモジュールについて、実験室内で実際に電波を飛ばしてOTA測定を行った結果、30 cmの距離での最大データ転送速度が56 Gbps(送信時)と40 Gbps(受信時)であり、このモジュールの高速動作が確認できた。5 mの距離でも、QPSK変調時に20 Gbpsの速度を達成している。これは従来のミリ波帯を用いたモジュールの最大データ伝送速度(数Gbps)を大きく上回るものである。また、フェーズドアレイによる-45度から+45度のビーム掃引動作も確認し、サイドローブの抑圧比はおよそ-10 dBだった。さらにEIRPは154 GHzで25.7 dBmを達成している。

このモジュールの単位アンテナ開口面積(1 mm2)あたりのEIRPは10.4 dBmと、従来の6Gw向けフェーズドアレイ無線機に比べて、格段に高い電力密度を達成しており、このモジュールを用いることで小型・低コストの6G端末向けユーザ端末を実現できる。

今後の展開

今後は、今回の研究成果をさらに発展させて、このモジュールを用いた様々な応用に取り組む。具体的には、医療手術室でのXRアプリケーションのような実用システムを想定した設計・実証実験を行い、サブテラヘルツを用いた6Gシステムの社会実装を推進する。同時に、ICやモジュールのさらなる高性能化を図り、近距離だけでなく、より長距離での高速・大容量通信を可能にする技術の開発も進める。

研究成果は、6月8日から京都市で開催される国際会議「2025 Symposium on VLSI Technology and Circuits」、および6月15日から米国サンフランシスコ市で開催される国際会議「IEEE MTT-S International Microwave Symposium(IMS)」で発表された。

(詳細は、https://www.isct.ac.jp)