Science/Research 詳細

光ファイバケーブルを活用した海域・地下構造のイメージング手法を開発

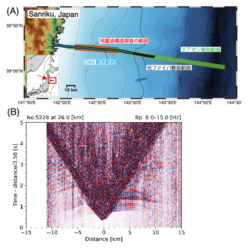

June, 16, 2025, 仙台--東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センターの福島駿特任研究員らは、東京大学地震研究所篠原雅尚教授、京都大学防災研究所伊藤喜宏教授と共同で、海底に敷設された光ファイバケーブルを活用した新しい地下構造のイメージング手法を確立した。

広範囲(50-100 km)かつ稠密(約5 m間隔)なデータが取得できることが特長で、得られるDASDistributed Acoustic Sensing)データを解析することで、これまでの技術と比べて格段に高い空間分解能で海底下構造を推定できると期待される。

近年、光ファイバをセンサとして振動などを捉えるDASが地震観測などに用いられるようになってきた。この技術は、光ファイバ上を数m〜数十mという超高密度の観測点間隔で約100 kmほどの距離まで観測することが可能である。また、海底に設置されている海底光ケーブルでDAS観測を実施することで、海底における地震動の稠密観測を実現することが可能。海底での地震動の稠密観測は,地震活動のモニタリングや地下構造のイメージングなど,多目的に応用されるようになってきている。

研究では、三陸沖に敷設された海底ケーブルを活用したDAS観測により得られた制御震源を用いた地下構造探査のデータを解析した。その結果、DASで得られるデータが、海域における地下の構造を詳細に解明する上で有効であることを示すことでき、三陸沖の海域の浅部堆積層内に強い空間的な不均質構造がみられることを明らかにできた。このように地下の地質構造を詳細に把握することができる手法が開発されたことは、地震波の伝播の仕方や地形の成り立ちの理解をはじめとする地球科学的研究のみならず、二酸化炭素回収・貯留(Carbon Capture and Storage :CCS)などの工学的分野での研究開発にも大きく貢献すると期待される。

研究成果は、5月25日に科学誌Scientific Reportsに掲載された。

(詳細は、https://www.tohoku.ac.jp)