Science/Research 詳細

テラヘルツ波で耳の病気を見える化

April, 7, 2025, 東京--早稲田大学大学院情報生産システム研究科 芹田和則准教授、神戸大学大学院医学研究科 藤田岳准教授、柿木章伸特命教授、大阪大学レーザー科学研究所 斗内政吉教授、大阪大学大学院工学研究科博士課程Zheng Luwei(ゼンルーウェイ)らによる研究グループは、マウスを用いた実験により、テラヘルツ波を利用して、音をつかさどる耳の器官である「内耳蝸牛」のマイクロメートルスケールの小さな内部構造を3次元で非破壊観察することに世界で初めて成功した。

蝸牛は骨に囲まれているため、光では骨を透過できず、X線では照射臓器に被ばくのリスクがあり、従来の手法では安全に内部を観察することが困難だった。また、テラへルツ波は非破壊での計測ができるが、波長が長く、いわゆる回折限界の影響で、小さなものを観察することが困難だった。

この研究では、光からテラヘルツ波を発生する独自の計測法と画像解析技術によってこの問題を解決し、高解像度な3Dイメージングを実現した。これにより、蝸牛内部を輪切りしたような断面図として可視化することが可能になった。この技術は、感音難聴をはじめとする耳疾患の診断や、生体内でのオンサイト診断に貢献できる。さらに、テラヘルツ波を活用した新しい内視鏡や耳鏡などの医用デバイス開発も期待できる。

新しく開発した手法

光-テラへルツ(THz)波変換で生成する微小なTHzの光源を利用することで、高い解像度での蝸牛内部観察を実現した。

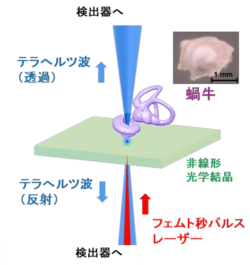

研究グループは、非線形光学結晶と呼ばれる特殊な半導体結晶に、フェムト秒パルスレーザ光を照射する時、THz波が局所的に発生することに着目した。ここで発生するTHz波は、マイクロメートルスケールのスポットサイズであり、その波長(1THzは約0.3㎜)より数十〜数百分の1ほど小さい点光源として扱うことができる。この小さなTHz波の点光源を、サンプルと直接相互作用させてイメージングを行うことで、これまで難しかった内耳蝸牛の非破壊での内部構造観察に初めて成功した。3次元観察を実現するために、この手法と、蝸牛内部から反射してくるTHz波を使ってイメージングするTime of flight(ToF)という技術を組み合わせた計測法を提案した。さらに機械学習を活用した画像解析法を導入することで、蝸牛内部構造の3次元観察と断面観察をマイクロメートルスケールで実現した。

研究成果のポイント

・難聴の多くは、耳の奥にある器官「内耳蝸牛(かぎゅう)」の障害が原因とされている。従来の光計測では骨を透過できず、X線では被ばくのリスクがあり、内部観察が困難だった。研究では、マウスを用いた実験により、テラへルツ波を利用して蝸牛の小さな内部構造の3次元非破壊観察に初めて成功した。

・テラへルツ波は波長が光よりも数百倍長く、小さなものを観察することは困難だった。今回、光からテラへルツ波に波長が変換する現象をうまく利用して、この問題を解決した。この独自の技術と画像解析技術により、高解像度な3D観察を実現し、蝸牛内部を輪切りしたような断面図として可視化できるようになった。

・感音難聴などの耳の病気の診断だけでなく、生体内でのオンサイト診断への貢献や、テラへルツ波を利用した新しい内視鏡や耳鏡など医用デバイスの開発にも期待できる。

研究成果は米国の国際学術誌「Optica」に2025年3月27日(木)10時30分 (現地時間)に掲載された。