Science/Research 詳細

近赤外光を選択的に吸収する無色透明な有機半導体材料を開発

June, 27, 2024, 大阪--大阪大学産業科学研究所の横山創一助教、家裕隆教授らの研究グループは、近赤外光を選択的に吸収しつつ、無色透明な特性を示す有機分子の設計と開発に成功した。

近赤外光は太陽光に含まれている視認できない光で、高い生体透過性、物質透過性を示す。また近赤外光に対して応答を示す半導体材料は、近赤外光のイメージングや無色透明な太陽電池材料といった、様々な分野への応用開発が期待されている。さらに、有機分子でこれらの性質を発現することで薄く、柔軟な性質を生かしたフレキシブルやウェラブルなデバイスの開発が可能である。しかしながら、このような性質を持った分子の例は限られていることに加えて、分子を設計する指針も明確ではないという課題があり、近赤外光選択的に吸収を示しつつ、半導体特性を示す分子の設計指針の提唱が望まれていた。

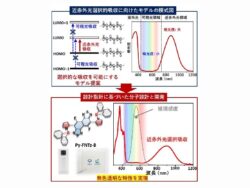

研究グループでは、分子軌道の対称性に着目した新しい設計により、可視光範囲で起こりうる電子遷移を禁制、近赤外光領域の電子遷移のみを許容になるような分子軌道配置を設計した。実際に設計したPy-FNTz-B分子は理論計算から、近赤外光域に相当するHOMO→LUMO遷移が許容に、可視域の遷移となるHOMO→LUMO+1遷移とHOMO−1→LUMO遷移の二つが現れるがいずれも禁制になることが判明した。さらに、この遷移の違いがでる原因をLaporteの規則を用いて説明することに成功した。Laporteの規則とは、軌道遷移に伴って、軌道の称性が保持される場合は禁制となり、軌道対称性が逆転する場合は許容になる。つまり、隣り合う軌道配置の対称性を互いに反転させることで最長波長を選択的に吸収することが可能になることを見出した。

実際に合成した分子の物性を調べたところ、Py-FNTz-Bは近赤外光選択的な吸収特性を示し、溶液やフィルム状態で無色透明な特性を示した。加えて、開発した分子をもとに、有機電界効果トランジスタを作製すると、近赤外光を照射することで電流増幅が起こり、吸収スペクトルに応じた選択的な光センシングを実現する。このようにLaporteの規則に基づいて分子軌道の対称性をチューニングした分子を設計することで、近赤外光選択的な吸収特性と半導体特性を示す分子が開発可能になると期待される。

今回の成果により、医療用近赤外線カメラ、近赤外光領域で発電可能な無色透明有機太陽電池開発、近赤外光遮蔽フィルム、セキュリティインクなどへの応用が可能な材料開発が加速的に進展することが期待されます。

(詳細は、https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2024/20240620_1)