Science/Research 詳細

ペロブスカイト太陽電池特性の再現性、安定性を向上

October, 21, 2019, 東京--東京工業大学 物質理工学院 応用化学系の脇慶子准教授らはペロブスカイト太陽電池の開発で、初期特性が安定しなくても常温常圧で放置するだけで電圧-電流特性が徐々に向上し、その構造が本来持つ最大効率に収束することを世界で初めて見出した。酸処理で-COOH、-OHなどの官能基を修飾した多層カーボンナノチューブを紙状電極(BP)として作製し、ホール輸送層(HTM)/Au電極の代わりに用いて実現した。

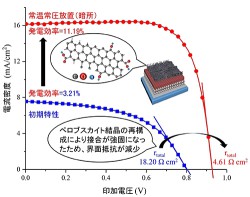

発電効率の初期値3%のペロブスカイト太陽電池を常温常圧で77日間放置すると発電効率が11%に向上。同じ手法で作製しても再現性が得にくいのがペロブスカイト太陽電池の実用上の難点だが、その原因は不明だった。脇准教授らはBPへの官能基導入が再現性、安定性、発電特性向上の鍵であることを発見、簡便な手法で電池特性を大幅に向上した。

交流インピーダンス測定や走査型電子顕微鏡による評価からヨウ化鉛(PbI2)あるいはペロブスカイト(MAPbI3)層と強い相互作用をする酸素官能基を多層カーボンナノチューブに導入すると、ペロブスカイト層への水分侵入が抑制され、ペロブスカイト層は常温でイオン拡散速度が大きいため、再構成して電極界面が強固になり、電荷移動抵抗が下がって光起電力、光電流が共に増大、特性が向上したと結論づけた。

ペロブスカイト太陽電池の高効率・高耐久・低コスト化は電極との強固な接合界面形成が鍵で炭素材料がその役目を果たすことを示した。ペロブスカイト層の組成、膜厚の最適化で、これまでの発電効率を塗り替える可能性もある。

研究成果はドイツWILEY(ワイリー)社の科学誌「Solar RRL」オンライン版に掲載された。

(詳細は、https://www.titech.ac.jp)