Science/Research 詳細

「ファイバレス神経活動操作」の開発とその応用による長期間のマウス行動制御の達成

January, 25, 2019, 名古屋--名古屋大学 環境医学研究所の山中章弘 教授、山下貴之准教授らの研究グループは、東北大学大学院生命科学研究科の八尾寛名誉教授、東京工業大学との共同研究で、光ファイバを実験動物に刺入せず、ファイバレスにて神経活動を操作する技術を開発した。この方法により、実験動物が実験中に痛みを伴わないことから、今後、より一層、神経回路機能の解明に応用されることが期待され.。

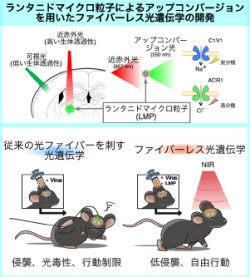

光を用いて特定の細胞の機能を高い時間・空間精度で操作する光遺伝学においては、特定の波長の光を感知して神経活動を操作する分子を、標的神経細胞に発現させることが必要である。しかし、これらの分子はいずれも、生体透過性の低い可視光領域の光(400-600nm)を感知する性質のため、体内の深部組織への光送達には光ファイバの実験動物個体への接続と刺入が不可欠であった。しかし、光ファイバの接続と刺入をすることは、実験動物の組織の損傷、実験中の行動の制限など、実験結果の解釈に影響が出ていた。

研究グループは、光ファイバの刺入と接続に起因する種々の問題を解決するため、生体透過性が高い近赤外光を用いるファイバレス光遺伝学を開発した。近赤外光で神経活動を操作するために、近赤外光をアップコンバージョン反応によって可視光に高効率で変換するランタニドマイクロ粒子(LMP)を用いた。アップコンバージョン反応とは、長波長の光を短波長の光に変換する反応のことであり、レアメタル元素であるランタニド類元素を組み合わせることにより、近赤外光(976nm)を可視光(540nm)に変換できることが知られている。このランタニドマイクロ粒子を脳内に微量注入し、生体外から近赤外光を照射することで、体内の深部組織において可視光を発光させ、その光によって神経活動を操作し、実験動物個体の行動を制御することが可能であることを示した。

研究では、ランタニドマイクロ粒子の注入後約8週間にわたって行動制御が可能であり、一度の注入で長期間の行動実験が十分行えることも示した。

研究成果は、米国の科学雑誌「Cell Reports」に掲載された。

(詳細は、http://www.tohoku.ac.jp/)