Science/Research 詳細

可視光から近赤外まで発光が様々に変色するマイクロビーズ

June, 20, 2024, つくば--NIMSの研究チームは、クエン酸などを主原料とした、環境に優しいマイクロビーズ型の発光材料の開発に成功した。

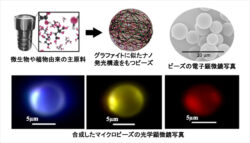

NIMSの研究チームは、クエン酸などを主原料とした、環境に優しいマイクロビーズ型の発光材料の開発に成功した。このマイクロビーズは照らす光やビーズのサイズによって様々な色の光を放射するため、幅広い用途に利用できると考えられる。また、植物由来の材料を主に用いることで、低コストかつ省エネルギーで合成できる。

これまでの発光素子には金属を含む化合物半導体の薄膜やナノ粒子、あるいは希土類元素を含むセラミック焼結体による無機材料が多く利用されてきた。しかし循環型社会においては、供給が不安定な希土類元素や環境負荷が大きい金属元素を使用しない発光材料の開拓が望まれる。NIMSが開発したマイクロビーズは、植物由来の、簡単に豊富に得られる材料を主原料として用いることで、環境負荷の低い発光材料の供給を目指している。

今回、ナノアーキテクトニクス材料研究センター (MANA) のナノ光制御グループを中心とする研究チームが開発したのは、清涼飲料水や食品添加物に利用されるクエン酸やポリアミノ酸を主な原料として、加熱により合成されたマイクロビーズ型の発光材料。このビーズは熱変性により凝集させたポリアミノ酸に含まれる、煤やグラファイトに似たナノ構造からの発光を用いており、赤、青、黄色の光と共に、目に見えない近赤外の光を発する。マイクロビーズの光の閉じ込め効果を利用することで1つのビーズから様々な色の光 (異なる波長の光) を発することを明らかにした。

このマイクロビーズは様々な色の光を発することに加え、さらにその形状やサイズに応じて発光の波長と光の強度の分布 (発光スペクトル) が大きく異なる。こうしたビーズごとに個性を示す発光スペクトルは、認証タグやバーコードになぞらえて利用することが可能。光を用いてひとつひとつのビーズを同定することが可能になり、色が変わる塗料、偽造防止用のインク、生体内でひとつひとつのビーズを同定し個別に追跡できる蛍光プローブなどが期待できる。

この研究は 、MANAナノ光制御グループ 長尾忠昭グループリーダー、B.K. Barman NIMSポスドク研究員 (元日本学術振興会外国人特別研究員) 、山田博之日本学術振興会特別研究員、渡邊敬介研究員、マテリアル基盤研究センター 固体NMRグループ 後藤敦グループリーダー、端健二郎主幹研究員、技術開発・共用部門 強磁場計測ユニット 大木忍主幹エンジニア、出口健三エンジニアからなる研究チームによって、日本学術振興会科学研究費助成事業の一環として行われた。

研究成果は、Advanced Science誌 (オンライン版) の2024年6月13日発行号に掲載された。

(詳細は、https://www.nims.go.jp)